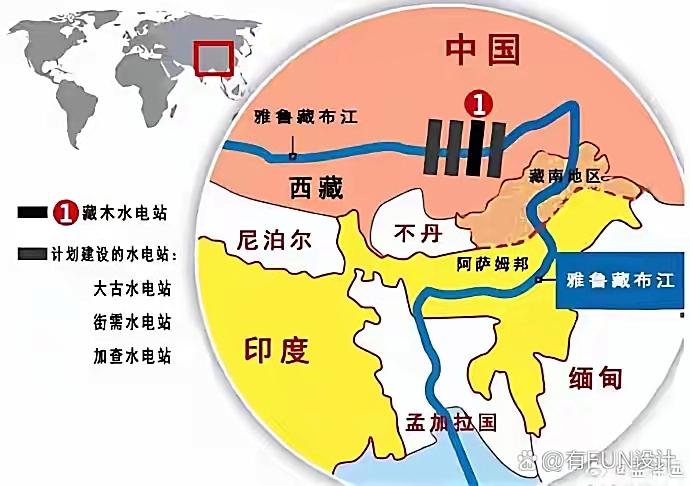

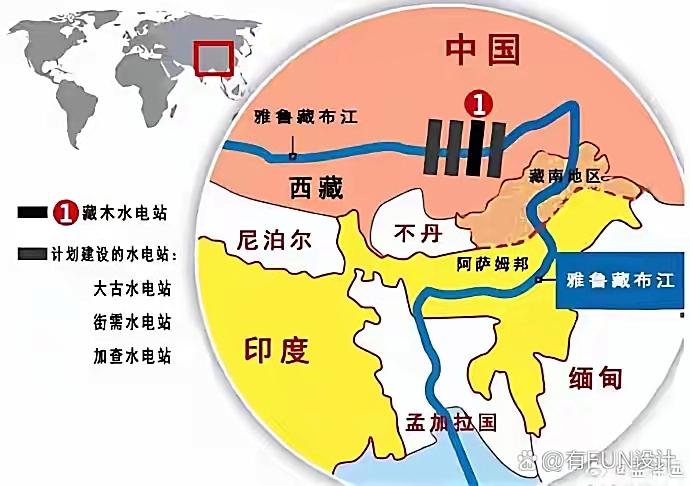

7月19日,雅鲁藏布江下游水电工程在西藏林芝举行开工仪式,这一中国能源领域的重大举措,再次触动了印度的敏感神经。尽管印度曾以“国家安全威胁”为由举国反对,但中国终究按计划推进工程——这不仅是对自身能源需求的回应,更折射出中印在跨境资源议题上的认知差异。

》》中国的底气:万亿工程背后的战略价值

雅鲁藏布江下游水电工程的开工,承载着中国对清洁能源与能源安全的双重考量。作为中国水量.丰沛的高原河流,其下游河段蕴含的水电资源堪称“...宝藏”:预计年发电量达3000亿度,相当于1.5亿吨石油的能量,是三峡大坝发电量的三倍;1.2万亿元的投资规模,远超三峡工程的2485亿元,成为中国历史上造价.高的水电项目。

对中国而言,这项工程的意义多元且关键:

能源补给:满足西藏本地电力需求的同时,通过“西电东送”支援东部经济发达地区,缓解能源紧张;

低碳转型:作为清洁能源,每年可减少大量碳排放,为“双碳”目标提供坚实支撑;

战略安全:减少对进口石油的依赖,相当于每年新增1.5亿吨“绿色石油”,增强能源自主可控能力。

更重要的是,工程选址位于西藏林芝,下游人烟稀少,避免了三峡工程那样大规模的移民安置,在生态保护与工程建设之间找到了更优平衡。

》》印度的焦虑:从“河流武器”想象到自身镜像

印度对这项工程的反对,源于对“水资源控制权”的深度敏感。雅鲁藏布江流出中国后,成为印度的布拉马普特拉河,是印度东北部农业灌溉与民生用水的重要来源。印度担忧中国通过水电站调控水量,在旱季截流、雨季泄洪,影响其水资源安全,甚至将其视为“战略武器”。

这种焦虑,某种程度上是印度自身行为的“镜像投射”:

印度曾对巴基斯坦动用“河流武器”,退出《印度河流域水资源条约》,通过截流、泄洪影响巴基斯坦农业与民生;

对孟加拉国,印度控制其54条跨境河流的上游,1971年法拉卡水坝截流导致孟加拉国粮食减产180万吨,类似事件屡见不鲜。

正因自身惯用“水资源施压”,印度才会将中国的水电工程想象为“威胁”。但事实上,雅鲁藏布江出境水量仅占印度布拉马普特拉河总水量的19%,中国官方多次承诺“不会以河流作为武器”,工程设计以发电为主,兼顾生态流量,反而能通过调节径流减少下游洪涝风险。

》》中国的承诺:负责任大国的实践逻辑

面对印度的担忧,中国的态度始终清晰:工程是主权范围内的发展项目,同时兼顾跨境责任。外交部早已明确表态,中方在跨境河流开发中“秉持开发与保护并举的政策,兼顾上下游利益”。从技术层面看,水电站的防洪调度功能,反而能为下游提供更稳定的水流,减少旱涝灾害——这是中国作为负责任上游国家的实际行动。

印度的反对,本质上是对中国发展的不适应。在全球化时代,跨境河流的开发需要基于科学与信任的合作,而非单方面的猜忌。中国推进雅鲁藏布江水电工程,既是对自身能源需求的合理规划,也是对清洁能源时代的积极响应,这一进程不会因外部杂音而停滞。

雅鲁藏布江的奔流,见证着上下游的依存与差异。中国的工程开工,不是“谁的噩梦”,而是发展权的正当行使;印度若能放下焦虑,从合作角度看待水资源利用,或许能找到共赢的空间——毕竟,河流的价值不在于“控制”,而在于“共享与可持续”。